大空寺とは

真言宗御室派 為楽山 大空寺(だいくうじ)は、第四十五代聖武天皇の御代(724~749)に行基菩薩によって創建されたと伝わる 大変古い歴史を持った寺で、「摂津国八十八箇所第六十三番札所」「伊丹七福神布袋尊」「川辺西国三十三ヶ所観音霊場第十六番札所」です。

沿革

行基菩薩によって創建

第四十五代聖武天皇の御代(724~749)に、行基菩薩によって創建。

兵火による焼失と本尊再興

寺に伝わる貞享三年(1686)の縁起書によりますと、戦国時代の武将・荒木村重の織田信長に対する謀反により始まった「伊丹城の戦い(有岡城の戦い)」(1578~1579)の兵火により、藤原時代の本尊「聖観世音菩薩」を焼失。このため、時の住職は脇侍であった延命地蔵菩薩(藤原時代)を本尊として本堂におまつりしました。その後、貞享二年(1685)中興第五世信盛代に建立した観音堂(現不動堂)に、再興した聖観世音菩薩を安置。その脇侍として、不動明王と毘沙門天、そして伊丹七福神の一神である布袋尊をおまつりしました。

なお、延命地蔵菩薩・聖観世音菩薩・不動明王・毘沙門天は秘仏とされてきました。

阪神・淡路大震災による被害

平成七(1995)年一月十七日(火曜日)五時四十六分、兵庫県・明石海峡付近を震源とするマグニチュード7.3の巨大地震「兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)」が発生。

当山でも、鐘楼(鎌倉時代の代表的建築物とされていた)が倒壊。

本堂(江戸時代前期・貞享年間築)も修復不可能なほどの被害を受けました。

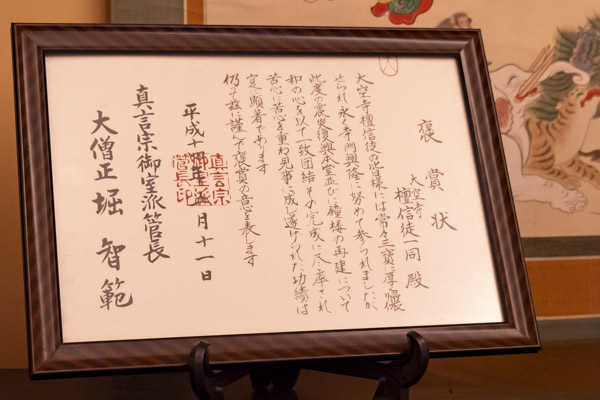

震災からの復興

震災から約六年後の平成十二(2000)年十二月に鐘楼が再建。その後平成十四(2002)年五月には長く再興を望まれていた本堂が完成しました。

本堂には本尊「聖観世音菩薩」(脇侍に延命地蔵菩薩・毘沙門天)をおまつりし、不動堂(旧観音堂)に不動明王を安置しました。

現在の大空寺

震災からの復興を遂げた大空寺は、新本堂・新鐘楼・不動堂・納骨堂・庫裡・山門・通用門・墓地で構成されています。境内南側にある 枝が幅15m程に広がる松は「仏法を守護する龍の姿を思わせる」と言われ、境内の見所のひとつとなっております。樹齢数百年と言われるこの松を、ぜひ一度ご覧ください。

なお、本堂の地下にはホールがあり、葬儀・法要はもちろん 会議・セミナー・地域の集まりなどにもご利用頂けます。

不動堂の大規模修繕工事が完了

令和七(2025)年五月から行われていた大規模修繕工事が完了。

令和八(2026)年一月二十四日、不動堂改築落慶法要が行われました。

(不動堂大規模修繕工事特設ページはこちら)

本尊

聖観世音菩薩 (大空寺本尊)

観音菩薩(観世音菩薩)は仏教の菩薩の一尊で、十一面観音や千手観音など様々な種類があります。

大空寺の本尊である聖観世音菩薩はそれらの変化観音(へんげかんのん)の基本となる観音であり、あらゆる姿に身を変えて衆生を救済するという慈悲深い仏です。

また、人々の現生利益をかなえてくれる仏として、古くから多くの信仰を集めています。

延命地蔵菩薩 (本尊の右脇侍)

地蔵菩薩は、「大地の母胎」「大地の蔵(母)」という意味を持つ仏です。

釈迦入滅から弥勒仏が現われるまでの無仏の時代において、

六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人道・天道)の衆生を救う仏とされていました。

心身の病を取り除き、長寿を与えるといわれています。

毘沙門天 (本尊の左脇侍)

四天王のうち北方を守護する神で、仏の教えを常に聞いていたことから「多聞天」とも呼ばれます。

あらゆる魔をくだき 災いから我々を守ってくださる鎮護国家の神としての性格も残しながらも、次第に福を与える神としての性格を強めて浸透しています。

また、七福神の一神にまで数えられるようになり、家内安全・商売繁盛・病魔退散の守護神として、より庶民に親しみやすい「福の神」として信仰されるようになりました。